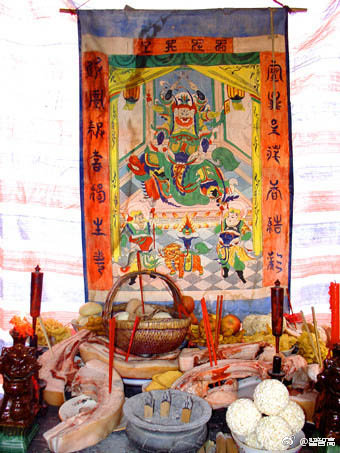

己亥正月初五,伊川大莘店祭祀神农炎帝大铜器鞭炮盛况。炎帝神农氏的母亲有蟜氏安登,在伊川大莘店龍头沟游玩时看到巨大的天然石龍首,激动万分,竟有所感,孕而生子,长大后有盛德,创建伊侯国,教民种五谷,发展农业,尝百草,创中医中药,称为农业之神,“故人号曰神农氏”。伊川平等乡大莘店之石龙地区是第一代神农石年的故里,每年正月初五大莘店在神农炎帝庙举行隆重祭祀仪式。

附录

伏羲、神农、炎帝 节选自《三皇五帝时代》(王大有著 中国社会出版社 2002年版)

伏羲、神农、炎帝应是新石器历史时期的一个延长时间很长的部落氏族。炎帝神农氏即神龙氏族,龙祖中有飞龙氏、潜龙氏、居龙氏、降龙氏、土龙氏、水龙氏、青龙氏、赤龙氏、白龙氏、黑龙氏及黄龙氏,龙在中国政治、文学、艺术、习俗及信仰中都有鲜明的印迹,成为华夏民族的标志。

伏羲时代创造了天文观测系统,并逐渐形成了一个掌握、传播这个系统的人群——巫觋集团。女为巫,男为觋(音西)。巫觋的任务是观测、记录、历算天人交通,她(他)们是柱下史,记录观测演算的结果,形成文献,就有了典藉,他们是专门的典籍史官,是脱离生产的氏族法老,贵族,世代相袭。故把男觋集团叫有典氏,女巫叫有硚氏。

典,未有布帛纸张以前,书于竹筒,刻于龟甲或牛羊骨,凿于石、刻于木……然后置几架上,以示其为经、为法、为则、为教律。所以商代甲骨文典字从册从丌(音基),册,表示一条条竹简用绳索连缀。古文典,或又作但是最早的典,是立在方坛上方的主表——工。

伊川大莘店龙头沟一带出土的“典”契刻骨片

巫、觋柱下史官始于共工。

太昊生咸鸟(氏),咸鸟(氏)即巫咸。巫觋从太昊时就成为一个独立的专职的观天,测天的氏族群体。

有硚氏为蛇虎图徽氏族。是甘、陕、川地区的伏羲太昊裔民的女巫集团。

少典为有熊国君,所谓熊、实为熊(音难)之讹误,熊是鼋、鳖龟类,又称三足鳖。鲧死之后化为熊证实了这一点。龟氏为“帝”,则为“帝”龟。二字合文作“竜”(音龙)。于是“熊”“龙”便相混淆。

少典的主图腾是龟、鼋类,是长于观天象的氏族。“帝”实为观天之立竿,只有掌天竿(帝)的氏族或首领,才能称为“帝”。因此龟氏少典又称为竜”,竜字上下分开就是黄帝”或帝龟。因此,少典氏是鼋—熊,与龙(鳄)两氏族联姻所生。少典有熊氏后由黄帝继承。

大典、少典有硚氏裔族主要有炎帝族,神农族、天鼋族(轩辕族)、黄帝族。

《国语.晋语四.文公》说:昔少典娶有硚氏,名附宝,生黄帝、炎帝,成而异德。故黄帝姬姓,炎帝姜姓。二帝用师以相济(挤),异德之故也。

实际是炎帝、黄帝非同父同母兄弟,而是同父异母兄弟,黄帝是少典与附宝所生,炎帝是少典与任姒所生。附宝、任姒均为有硚氏女。

少典与任姒生炎帝地在陕西南部华阳常阳(羊)山,此时的炎帝属魁隗氏,仍处于半农半牧时期。畜马,故名大隗、畜羊而姜姓,所居之地名郯、所居之水为姜水、洋水、所种之谷物仍是菜。

少典与女登所生之炎帝烈山氏,地在河南伊川大莘九龙沟,伊川平等乡大莘店之石龙地区是第一代神农石年的故里,炎帝烈山氏时期已能植五谷粟稷。

魁隗氏与烈山氏也是同父异母兄弟,炎帝魁隗氏或是连山氏时期与考古学的陕、甘、青地区的老官台——大地湾文化,宝鸡北首岭,西安半坡,临潼姜寨的仰韶文化相对应。连山氏聚居在甘、青祁连山不周山一带;魁隗氏聚居在贺兰山、渭水、泾水流域。至大隗氏时已迁徙到华山,河南新郑地区,后迁山东曲阜为大庭氏(大葟氏),于泰山封祥。磁山——斐李岗——大河村文化是其文化,先后建都常羊山、陈仓、陈留、曲阜(穹桑)。

炎帝氏族烈山氏(釐山氏)时代,已进入以华北为中心的南洛水、伊水、共水、汝水、太行山南麓,豫北地区。

炎帝神农氏族崇拜神龙,与少典妃安登(亦称女登)感神龙首生炎帝神农的创世传说有关。 《竹书纪年》记载:“炎帝神农氏,其初国伊,继国耆,合称,又曰伊耆氏。”宋司马光作《资治通鉴》、《四库全书》、《帝王世纪纂要》均沿袭《竹书纪年》的记述。伊川古有“伊侯国”之称,安阳殷墟甲骨文卜辞中有“中牧于伊侯”的记载。

“炎帝神农氏,其初国伊”。第一代炎帝神农氏诞生即在伊,据《春秋纬·元命苞》记载:“少典妃安登游于华阳,有神龙首,感之于常羊,生神农。人面龙颜,好耕,是谓神农,始为天子。”这是流传千载的创世传说,历代经久不衰。华阳之华,指宜阳花果山的华山,今称岳顶山,亦称花山。华之阳,东南方。神龙即伊川龙头沟的天然石龙,位于华山东方约四十余公里,这里有常海山、羊(洋、杨)海山、常水、羊架坡、牵羊坡、姜沟(降龙沟),石龙在常水之源北侧沟壁。

今河南伊川县大莘店(平等村)西有九龙沟,各有泉水成九淖,汇于潬渚,渚在原上,方十里,饶鱼蟹。九龙沟状如九条火蛇,自潬堵上腾,如烈焰之势,中央一沟名龙头沟,名长水(常水)。

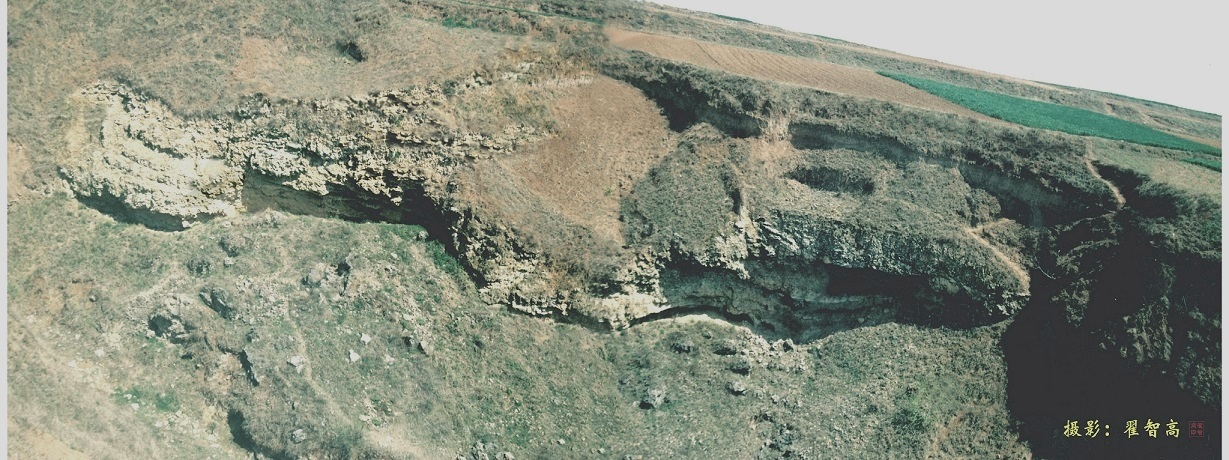

九龙沟壁上有石龙全长七十多米,高九米五,头西身东,尾藏匿于山中,头、须、牙、眼、爪、翅、鳞俱全,头长方如鳄,利齿上下两排,张口长舌居中,印吻、吻前双须前伸上昂,下颌平,眉上龙颜,顶生双角,一角斜上,一角斜下,龙头平展仰起,龙颈向后复向下弯曲,又平与腹相连,龙背生巨翅,龙爪从龙胸向前伸出于颌下,落爪于地,通体连贯,三波九折,宛若腾云驾雾,为名符其实的“神龙首”。

石龙以东有山,铁红色基岩裸露,若烈火烧过,宛如“烈山”。此山为厘山山尾。

自秦、汉以来文献所记有硚氏安登(女登)游华阳感神龙首于常羊生炎帝之说,学者均不知所指为何地,今伊川大莘常元羊家坡之石神龙,于此证实。故有炎帝本起烈山(厘山)之说。

女登、登者、龙之谓也,金文中有“女登氏”徽铭,以女、禾、壴九(虫、蛇)复合而成。其九环绕禾,壴而组合,显然是表示女登为有壴氏之苗裔。“九”表示蛇系下传。“登”为双后奉壴—鼓形,鼓在上古是龙图腾——鼍图腾的置变互假方式,表示为鼍皮所蒙上之鼓,所示为龙。鼓的本字为壴,金文中有大量的壴字,又有头戴壴的侧立式人形,为有登氏的图腾像,就是有登氏壴,壴首人身像。

女登本是龙氏族之女,被尊为烈山氏先妣,以女(登)与羊(常羊)复合而为姜,复有姜水、羊水、与伏羲时代,魁隗时代的羊与人复合为姜,羌不同,姜为羊与女祖的复合像,带有神圣性,为氏族称;羌为族团人员像,带有世俗性。

女登氏族徽中的禾,是指这个氏族长于种禾谷,稼穑。炎帝继承女登氏植谷术,在今灵宝三百里桃林塞的“夸父”以东的共谷,共水之东有名谷山(山上多谷,山下多桑)推广植谷技术。

以后,炎帝氏族在华山、王屋山、太行山南麓又分出神农氏族,这一支在鲁西,豫北发展起来,又东迁曲阜,封禅泰山。

炎帝以火德王,以火名官,春官为大火(心宿二),夏官为鹑火(萤惑),秋官为西火(参觜)冬官为北火(辰),中官为中火(太一极星)为五正。有连山建木之典,有扶莱之乐,有丰年之咏,以荐釐莱,谢上天之赐,承伏羲建天竿,移于平旷塬坝,名柱。置危屋(高屋)华盖,封坛设环,勾股历算,日中为市,交易而退。至烈山氏畲耕,植禾植谷,植粟稷而有农正。之后,烈山氏,神农氏两氏并存,俱在中州,各有代系,炎帝自炎帝,神农自神农。

其先炎帝氏族子裔,分封立氏,别为二部:红蛇部祝融,居钟山;黑蛇部共工,居不周山。二部司天司地。炎帝以赤松子为勾股,以宁封为陶正,以共工为木正,水正,工正,以祝融为火正,在北为祝阴,在南为祝融。祝融取摇山之榇(衬)作琴,能导致五色凤凰舞于庭中,因名宝琴。后来生太子长琴居摇山,始作乐风。一曰《皇来》,二曰《鸾来》,三曰《凤来》。以后祝融与共工争为帝,祝融夺江水共工之地,共工子术器又败祝融,收复失地。炎帝族内乱,烈山氏之子柱其后裔临隗代炎帝号,七传至榆罔,史称神农氏。后来神农衰,祝融、共工、后土信,夸父诸炎帝族皆在华山、太行、王屋承袭炎帝魁隗氏,大葟氏之号,却不能行天子之实,及至东夷少昊蚩尤兵起,天鼋氏南下,战败。少昊白虎部西迁,黄帝任少昊清统领东夷九黎三苗旧部;夸父西退,祝融,榆罔南下,越秦岭,过淮汉入云梦,处长江,而有祝融八姓,世代繁衍;后土为轩辕司徙,共工在中原治水,皆功垂青史,代不绝人。

炎帝氏族文献谱系,以《山海径》记载最详备。

|